Massentierhaltung – Ein Überblick am Beispiel der Schweinehaltung

🐖 Von freien Dorfschweinen zur Massentierhaltung – eine Geschichte des Verlusts

Schweine begleiten den Menschen schon seit über 9.000 Jahren.

Bereits in der Jungsteinzeit wurden Wildschweine domestiziert – vermutlich unabhängig voneinander im Gebiet des heutigen Türkei, China und Osteuropa. Anfangs lebten Schweine nahe bei den Menschen, suchten in Dörfern nach Essensresten, begleiteten Hirten in die Wälder und ernährten sich von dem, was die Natur hergab – vor allem Eicheln, Kastanien, Wurzeln und Abfälle. Aus dem wachsamen, sozialen und klugen Wildtier wurde ein Teil des menschlichen Lebensraums – zunächst auf kleinen Höfen, in Dörfern, auf Feldern und Wiesen. Schweine lebten frei oder halbfrei, suchten ihre Nahrung im Wald oder auf Gemeinschaftsflächen. In vielen Regionen begleiteten sie die Dorfbewohner als wertgeschätzte Tiere, die zum Überleben beitrugen – oft begleitet vom Schweinehirten, der sie tagsüber zur Waldmast führte.

Diese ursprüngliche Form der Haltung war sicher nicht frei von Ausbeutung, aber sie erlaubte dem Schwein ein annähernd artgerechtes Leben: mit Bewegung, Erdkontakt, sozialem Miteinander, Sonnenlicht und der Möglichkeit, sich zurückzuziehen.

💥 Der Bruch mit der Tradition: Die Geburt der Massentierhaltung

Mit der Industrialisierung und dem wachsenden gesellschaftlichen Wunsch nach billigem Fleisch änderte sich alles. Ab den 1960er Jahren begann die systematische Verdrängung der bäuerlichen Haltung durch industrielle Massentierhaltung – zunächst in den USA, später auch in Europa und Deutschland.

Tiere wurden zu Produktionsfaktoren. Immer größere Betriebe, technisierte Abläufe, Hochleistungszucht, Antibiotikaeinsatz, Betonböden und automatisierte Fütterung ersetzten die Verbindung zum Tier. Das Leben wich dem System – standardisiert, effizient, leidvoll.

Heute stehen Schweine zu Hunderttausenden in dunklen Ställen, auf Spaltenböden, ohne Stroh, ohne Sonne, ohne Wiese. Sie können kaum laufen, kaum spielen, kaum Schwein sein. Stattdessen wachsen sie schnell, werden nach wenigen Monaten geschlachtet – als Teil einer globalen Fleischproduktion, die nur einem Zweck dient: maximale Ausbeutung bei minimalem Preis.

Muttersauen sind in der industriellen Zucht besonders betroffen: Sie verbringen einen Großteil ihres Lebens fixiert in Kastenständen, unfähig, sich zu drehen oder ihre Ferkel zu versorgen. Obwohl ein Ausstieg gesetzlich beschlossen wurde, erlaubt Deutschland diese Haltung noch bis 2035. Für viele Sauen bedeutet das: noch ein Jahrzehnt in Gitterkäfigen.

Auch Zuchteber fristen ein Leben in Einsamkeit. Isoliert, ohne Sozialkontakt, dienen sie nur zur Spermaentnahme für künstliche Besamungen – ein Leben, das auf Funktionalität reduziert wurde.

Und obwohl die industrielle Haltung regelmäßig reformiert werden soll, bleiben die Grundprobleme bestehen:

- Übergangsfristen bis 2035 erlauben das Weiterleiden von Millionen Tieren.

- Tierwohl-Siegel und Haltungsstufen suggerieren Verbesserungen, die in Wahrheit kaum Entlastung bringen.

- Der Fokus liegt nicht auf dem Tier – sondern auf dem wirtschaftlichen Nutzen.

Aus Sicht des Tierrechts ist klar:

Kein Schwein möchte auf Beton leben. Kein Schwein will als Fleisch enden. Kein Schwein hat das verdient.

Egal, ob in Haltungsstufe 1 oder Bio-Stall – alle Systeme basieren auf Ausbeutung. Die Tiere haben keinen Anspruch auf ihr Leben, keine Wahl, keine Freiheit. Es geht um Leistung, Kontrolle, Effizienz – nicht um Mitgefühl.

Die sogenannten „Tierwohl-Label“ kaschieren nur, was im Kern nicht reformierbar ist: ein System, das Tiere als Ware behandelt.

Das kurze Leben eines Schweins

Geburt im Stahlkäfig

Es beginnt in einem Metallgestell.

Eine Sau, schwanger durch Zwangsbesamung, bringt ihre Ferkel zur Welt – bewegungslos eingezwängt im Kastenstand. Sie kann sich nicht drehen, nicht aufstehen, nicht zu ihren Babys hin, um sie zu beschnuppern oder zu säugen, wie es ihre Instinkte ihr sagen. Ihr Blick ist leer, ihr Körper erschöpft.

So sieht Mutterschaft in der Massentierhaltung aus: kalt, mechanisch, entwürdigend.

Trennung und Verstümmelung

Die Ferkel haben nur wenige Wochen mit ihrer Mutter. Dann werden sie ihr entrissen – zu früh, zu gewaltsam. Was folgt, nennt die Industrie „Routine“: Schwänze kupieren, Zähne abschleifen, männliche Tiere kastrieren – oft ohne Betäubung. All das nur, um die Folgen des Stresses und der Enge im späteren Leben zu minimieren.

Was die Tiere dabei fühlen, zählt nicht. Es geht nicht um ihr Wohl – sondern um reibungslose Produktion.

Mast – ein Leben auf Beton

Die meisten Schweine wachsen in Mastanlagen auf – in kargen, überfüllten Ställen mit Spaltenboden, ohne Einstreu, ohne Beschäftigung, ohne Auslauf. Sie sehen nie die Sonne, riechen nie die Erde, kennen keine frische Luft.

Viele liegen krank in der Ecke, kämpfen mit entzündeten Gelenken, Atemwegserkrankungen, offenen Wunden. Ihre natürlichen Bedürfnisse – wühlen, spielen, Kontakt zur Gruppe – bleiben unerfüllt.

Wer Freiheit kennt, würde hier verrückt werden.

Zuchtsauen – Körper ohne Pause

Für sogenannte Zuchtsauen ist das Leben noch härter.

Sie werden wieder und wieder befruchtet, um Nachkommen zu „produzieren“. Zwischen Trächtigkeit, Geburt und Säugephase vergeht kaum Zeit zum Atmen. Ihre Körper sind ausgelaugt, ihre Seelen gebrochen. Wenn sie nicht mehr „leistungsfähig“ sind, werden sie entsorgt – wie kaputte Maschinen.

Der letzte Weg – und kein Zurück

Der Transport zum Schlachthof ist oft das Erste und letzte Mal, dass ein Schwein den Himmel sieht.

Stundenlang eingepfercht, mit Angst in den Augen, verletzt, verdurstet – sie wissen, was kommt. Sie schreien. Sie riechen das Blut. Sie kämpfen. Und doch … sie verlieren.

Die Schlachtung ist kein sanftes Einschlafen. Sie ist brutal. Und sie ist gewollt.

Tierrecht statt Tiernutzung

Schweine sind intelligent, sie träumen, sie spielen, sie schließen Freundschaften. Sie freuen sich über Zuwendung, sie haben Angst, sie trauern.

Und doch: Im System der Massentierhaltung gelten sie nur als Fleischlieferant. Ihre Gefühle? Ignoriert. Ihre Würde? Gebrochen. Ihr Leben? Verkauft – pro Kilo.

Diese Haltung ist unvereinbar mit Mitgefühl, Gerechtigkeit und Respekt.

Kein Lebewesen sollte für ein Schnitzel geboren und für einen Kilopreis getötet werden.

Wir kämpfen für jedes Leben. Für jedes Schwein. Für ein Ende der Ausbeutung. Für eine Welt, in der alle Tiere leben dürfen – ohne Nutzen bringen zu müssen.

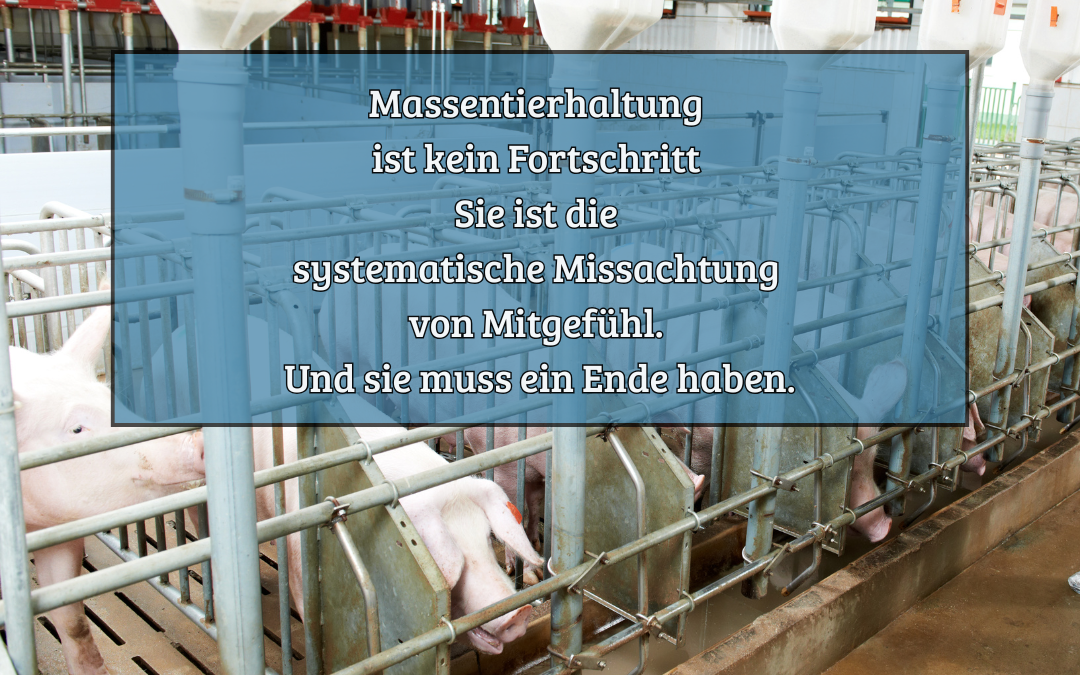

Massentierhaltung – ein System der Gewalt

Die Massentierhaltung ist kein Zufall. Sie ist ein System – eines, das auf Effizienz, Profit und Ausbeutung basiert. Für Schweine bedeutet sie ein Leben ohne Würde, ohne Freiheit, ohne Mitgefühl. Für Umwelt und Gesundheit ein wachsendes Risiko. Für uns als Gesellschaft eine moralische Krise.

🐖 Leid auf engstem Raum

In den Ställen der Massentierhaltung lebt kein Schwein – es funktioniert.

Die Tiere vegetieren auf Betonböden mit Spalten, ohne Stroh, ohne Rückzugsort. Wühlen, Spielen, Rennen, frische Luft atmen – all das ist ihnen verwehrt. Ihre natürlichen Bedürfnisse? Nicht vorgesehen.

Der Stress und die Langeweile treiben viele Schweine in den Wahnsinn. Sie beißen sich gegenseitig in die Schwänze, knabbern an Gitterstäben, werden apathisch. Die Industrie reagiert nicht mit Fürsorge, sondern mit Kürzungen und Medikamenten.

💉 Antibiotika als Pflaster auf die Wunde

Damit Tiere unter diesen Bedingungen überleben, werden sie mit Antibiotika „geschützt“ – nicht um ihre Gesundheit zu sichern, sondern um den wirtschaftlichen Schaden gering zu halten.

Die Folge: Multiresistente Keime, die auf den Menschen übergehen können. Ein globales Problem, das unsere moderne Medizin bedroht – verursacht durch ein System, das Krankheiten selbst hervorruft.

🌍 Eine tickende Zeitbombe für unsere Umwelt

Wo tausende Tiere leben, entsteht Gülle – Unmengen davon. Diese Abfälle belasten unsere Böden, sickern ins Grundwasser, verschmutzen Flüsse und Seen. Nitratüberschüsse, Phosphor, Ammoniak: Was auf Felder gekippt wird, kehrt als Gift zurück.

Dazu kommt: Die Massentierhaltung verheizt unseren Planeten. Methan aus Gülle, CO₂ durch Futtermittelimporte, Abholzung für Soja – für die billigsten Schnitzel zahlen wir alle den höchsten Preis.

🧬 Fleisch mit bitterem Beigeschmack

Auch für uns Menschen bleibt das nicht ohne Folgen.

Rückstände von Medikamenten, minderwertige Nährstoffe, hohe Fettanteile – das Fleisch aus der Massentierhaltung ist weder gesund noch nachhaltig. Und mehr noch: Mit jedem Bissen konsumieren wir das Leid, das diesem Fleisch innewohnt.

Die Entscheidung für oder gegen dieses System beginnt auf dem Teller – aber sie endet in der Frage: Wollen wir wirklich so mit fühlenden Lebewesen umgehen?

Massentierhaltung ist nicht reformierbar. Sie ist das Problem.

Wer echte Veränderung will, muss aufhören, Tiere als Ressource zu betrachten – und anfangen, sie als Mitgeschöpfe zu respektieren.

❌ „Lösungen“ für die Massentierhaltung? Oder doch nur Gewissensberuhigung?

Wer über Alternativen zur Massentierhaltung spricht, darf eines nicht vergessen:

Es geht nicht um bessere Käfige. Es geht um Freiheit.

Nicht um weniger Leid – sondern darum, Leid überhaupt zu beenden.

🌱 Die einzige echte Alternative: eine rein pflanzliche Lebensweise

Solange wir Tiere als Nahrungsmittel betrachten, wird sich an ihrem Schicksal nichts Grundlegendes ändern. Die einzig konsequente Entscheidung ist eine Ernährung, für die niemand leiden oder sterben muss – eine vegane Lebensweise, getragen von Mitgefühl und Verantwortung.

Aber: Der gesellschaftliche Wandel ist träge. Und so entstehen Übergangslösungen, die das eigentliche Problem nur kaschieren.

🚫 Die Scheinlösungen

🐖 Tierwohlprogramme & „artgerechte Haltung“

Mehr Platz, ein bisschen Stroh, Beschäftigungsmaterial – das klingt gut.

Aber auch hier werden Babys von ihren Müttern getrennt, werden Körper als Produktionsmittel gezüchtet, werden Leben nach Effizienz bewertet.

Und am Ende steht auch hier das Schlachthaus.

Auch bei „besserer Haltung“ bedeutet das Tierwohllabel nur eines:

Ein langsamerer Weg in den Tod.

🌍 Nachhaltige Landwirtschaft

Der Begriff „nachhaltig“ wird gern benutzt – auch von der Tierindustrie. Doch Nachhaltigkeit ohne Ethik bleibt ein leeres Versprechen.

Die Haltung von Tieren, egal wie „naturnah“, verursacht Leid, Umweltzerstörung und Ressourcenverschwendung – allein schon durch den enormen Futterverbrauch.

Wirklich nachhaltig ist nur eine pflanzliche Landwirtschaft, die nicht auf Ausbeutung basiert.

🍔 Weniger Fleisch, bessere Haltung?

Weniger Fleisch zu essen ist ein Schritt. Aber jeder Bissen bedeutet: Ein Tier musste dafür sterben.

Und bessere Haltungssysteme wie Weidehaltung oder sogenannte „Alttier-Nutzung“ sind oft Luxusprodukte, die sich nur wenige leisten – das Leid der übrigen Milliarden Tiere bleibt bestehen.

🔍 Was wirklich zählt: Bewusstsein & Aufklärung

Tierausbeutung endet nicht mit neuen Siegeln, sondern mit einem neuen Bewusstsein.

Nur wer die Realität hinter den Produkten erkennt – die Gewalt, die Trennung, die Angst –, kann beginnen, anders zu denken. Und anders zu handeln.

✅ Fazit

Die Antwort auf Massentierhaltung ist nicht Reform, sondern Systemwechsel.

Ein System, das Leben zur Ware macht, ist nicht verbesserbar – es muss überwunden werden.

Jede Entscheidung, jedes Gericht, jeder Einkauf ist eine Möglichkeit, sich gegen Gewalt und für Mitgefühl zu entscheiden. Und für eine Welt, in der Tiere nicht länger Objekte unserer Wünsche sind, sondern Mitbewohner unseres Planeten.

🐷 Der letzte Weg – Schlachtung aus Sicht des Tieres

Sie kommen im LKW.

Verängstigt, eingepfercht, erschöpft.

Für viele ist es das erste Mal, dass sie den Himmel sehen – auf dem Weg zum Schlachthof.

Und das Letzte.

Der Transport bedeutet Stress, Angst, Schmerz.

Stundenlang, oft ohne Wasser, bei Hitze oder Kälte.

Sie hören die Schreie der anderen. Sie riechen das Blut.

Und dann – das Ende.

In industriellen Schlachtanlagen zählt keine Geschichte, kein Gefühl, kein Schmerz.

Nur Effizienz.

Tausende am Tag.

Im Minutentakt.

Sie werden betäubt – theoretisch.

Denn oft funktioniert die Betäubung nicht richtig.

Dann erleben sie bei vollem Bewusstsein, wie ihre Kehle aufgeschlitzt wird.

Wie sie ausbluten.

Wie sie sterben.

In Panik. In Todesangst. Im Gestank nach Angstschweiß und Blut.

Schon bei ihrer Zucht wird geplant, wie leicht sie später zu töten sind.

Viele Schweinerassen wurden so verändert, dass sie möglichst wenige Borsten tragen –

damit das Abflammen entfällt und die Tötung schneller und kostengünstiger abläuft.

Kein Merkmal ist zufällig. Alles ist auf Effizienz getrimmt.

🕊️ Und selbst im Tod – keine Würde

Gerettete Schweine, die in Lebenshöfen friedlich leben durften, werden im Tod weiter entrechtet.

Laut deutschem Gesetz dürfen sie nicht beerdigt oder eingeäschert werden.

Selbst wenn sie wie Familienmitglieder geliebt wurden, gelten sie rechtlich weiterhin als „Nutztiere“ – und ihr Körper als potenzielles Risiko.

Ein Schwein darf nicht einfach in Frieden gehen.

Es darf nicht sterben wie ein geliebtes Wesen.

Es bleibt ein Objekt.

Ein Produkt.

Ein Stück Fleisch.

💔 Was bleibt?

Was bleibt, ist das Schweigen über diesen letzten Akt der Gewalt.

Das Verstecken hinter Betonwänden, Lieferketten und Etiketten.

Was bleibt, ist ein System, das Töten zur Normalität gemacht hat –

und Leben zur Ausnahme.

Aber wer jemals einem Schwein in die Augen gesehen hat, weiß:

Sie sind neugierig.

Sie sind verspielt.

Sie trauern. Sie freuen sich.

Sie wollen leben.

Und wir?

Wir können entscheiden, ob wir weiter wegsehen –

oder beginnen, ihre Geschichten zu erzählen.